2025年9月19日上午,丹麦奥胡斯大学(University of Aarhus)教授、国际知名词典学家、现代功能词典学理论创始人斯宛·塔普(Sven Tarp)应邀做客“外语论坛·专家论道”,以“A fresh and skewed perspective on lexicography for L2 learners”为题,深入探讨了数智时代词典学理论与实践的根本性变革。

讲座伊始,Tarp教授提出了当代词典编纂应遵循的六项原则:理解历史方位、深研学科历史、持续开展研究、形成并不断完善观念、持续理论创新以及历史发展视角下的理论反思与实践。他特别强调,反思是培养学科新颖视角最关键的要素,这一观点贯穿了整场讲座的理论构建。

通过深度剖析欧洲词典演变的历史,Tarp教授重新定义了现代词典学的学科边界。他提出,传统意义上将词典学定义为“处理词典和其他参考工具的学科”已经无法涵盖当前的学科、科技发展现实,应当扩展为“处理词汇注释(gloss)、词典和其他参考工具的学科”。这一重新定义不仅体现了学科视野的拓展,更重要的是从历史发展的角度说明词汇注释为何始终是词典学不可分割的重要组成部分。

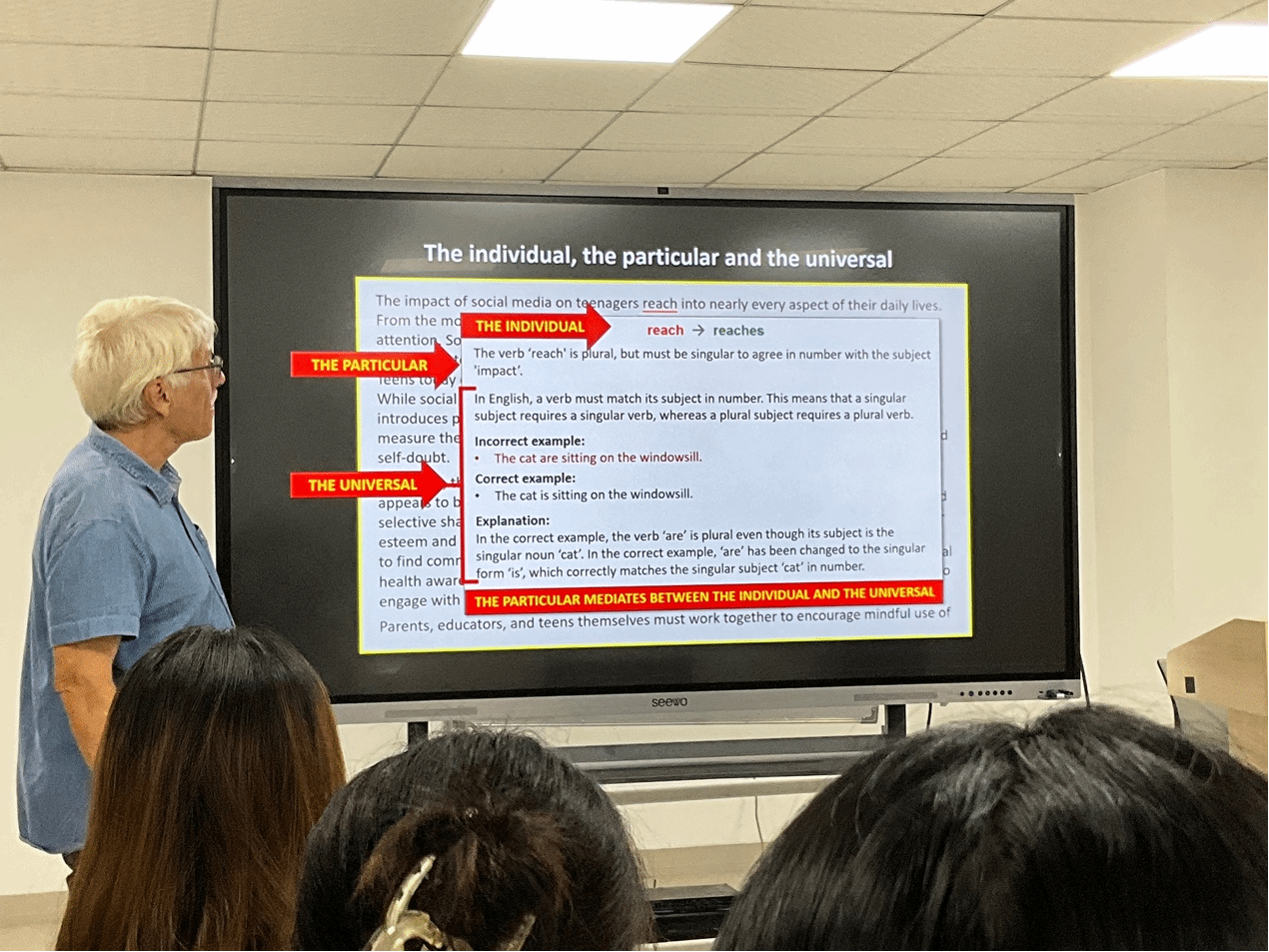

随后,Tarp教授以口语交际为例,通过引用黑格尔“普遍性、特殊性和个体性”(the universal, the particular and the individual)的哲学概念,深入阐释了简短注释如何在学习者个人错误与大篇幅的语法注释之间发挥中介作用,实现附带学习(incidental learning)和有意学习(intentional learning)的兼容、转化。

在此基础上,Tarp教授特别强调了数字化词典注释在现代学习环境中的重要意义。通过展示其团队开发的AI赋能写作助手项目,Tarp教授演示了即时、简明、可交互的动态注释如何为用户提供多样的信息获取渠道。这种新型注释既不像传统语法书那样追求系统化的完整,也不像传统词典那样针对特定内容进行深度解析,而是在两者之间找到了一个全新的平衡点,从而实现了以用户为中心的信息供给模式。这一实践体现了词典学理论与人工智能技术深度融合的可能性,为未来词典编纂实践指明了创新方向。

尽管Tarp教授充分肯定了人工智能技术对词典学发展的推动作用,但他同时保持着理性审慎的学术态度。在讲座尾声,他通过列举自身的人机互动实例,指出人工智能虽然能够模仿人类的语言行为,但其缺乏真正的理解能力,无法替代人类的批判性思维与创造性思考。他强调,学者应当在学术研究与实践中理性运用AI工具,将其视为辅助手段而非替代方案,这种态度对于维护学术研究的严肃性具有重要意义。

在提问环节,同学们就AI在当前词典编纂工作中的辅助能力、功能词典学理论应用和语言习得中的附带学习实践等话题,与Tarp教授展开了热烈讨论。本次讲座不仅拓宽了我们师生对词典学前沿发展的认知,也进一步促进了研究生与国际知名学者之间的学术对话,拓展了如何创新性开展学术研究的视野。本次讲座得到2023年度国家外国专家项目“中欧数字辞书创新发展路径比较及对策研究”资助。

【专家简介】斯宛·塔普(Sven Tarp),丹麦奥胡斯大学(University of Aarhus)教授,国际知名词典学者,现代功能词典学理论创始人,长期从事词典编纂实践,主编及参编词典近20部,有非常丰富的词典编纂经验,著述丰厚。2024年9月起,受聘担任必赢242net官网讲座教授,加入词典学研究团队,助力学院科研国际化发展。